近日,2016年度中国力学优秀博士学位论文评审结果公布。由我校航空宇航学院郭万林教授指导的殷俊的博士学位论文《二维原子晶体材料的制备及流电耦合效应研究》获评2016年度中国力学学科全国优秀博士学位论文。此次评选是设立“中国力学优秀博士学位论文”奖励的第一届评选,评选对象为2014年9月1日至2016年8月31日期间在中国获得力学学科相关专业博士学位获得者的学位论文,共有5篇论文获优秀博士学位论文奖,另有5篇论文获提名奖,其他获奖单位为清华大学、北京大学、北京航空航天大学、中国科学院力学研究所、哈尔滨工业大学、兰州大学和西南交通大学。

殷俊是航空宇航学院2009级硕博连读研究生,于2016年春季毕业。殷俊博士的学位论文研究成果以第一作者发表于Nature Nanotechnology (影响因子35.267), Nature Communicaitons(影响因子11.329)和Nano Letters(影响因子13.779)等国际期刊。共发表的24篇SCI论文,其中一作论文9篇,共获SCI引用334余次。他发现了石墨烯表面固-液-气界面运动所致的两种新的动电效应,命名为波动势和拖曳势,结合第一性原理计算提出双电层动边界生电理论,拓展了经典动电理论;发现了石墨烯的气流致生电效应,为无源、轻便的空速传感提供了新途径;制备了具有超轻、超弹、超低介电常数及超高热稳定性的三维氮化硼泡沫;揭示了氮化硼的生长动力学过程,实现了单原子层氮化硼的单晶尺寸、形貌、晶体取向的可控生长。

中国力学学会和国务院学位委员会力学学科评议组为推动中国力学学科领域的科技进步,促进高层次创造性青年人才的培养工作,共同设立“中国力学优秀博士学位论文”奖励。评选工作每年进行一次,遵循“科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则进行。

附论文研究成果:

二维原子晶体材料具有的层状平面结构和奇特物理力学性能。石墨烯和六方氮化硼(亦称白石墨烯),电学性能互补,在二维原子晶体材料家族中占据着举足轻重的地位。石墨烯的基本力学、电学性能已经被清晰揭示,但是多场耦合作用下的行为和性能还有待探究;六方氮化硼作为理想的超薄介电材料,其可控制备具有很大挑战,要求对其生长动力学有清晰的认识。殷俊博士的论文从多场耦合角度出发,着眼石墨烯的流场和电场的耦合效应和六方氮化硼的生长动力学两大方面内容,利用微纳力学、电学测试、化学气相沉积等实验技术手段,围绕石墨烯的液、气流电耦合效应以及单原子层氮化硼的生长动力学及性能等方面展开了深入系统的研究,取得的研究成果归纳如下:

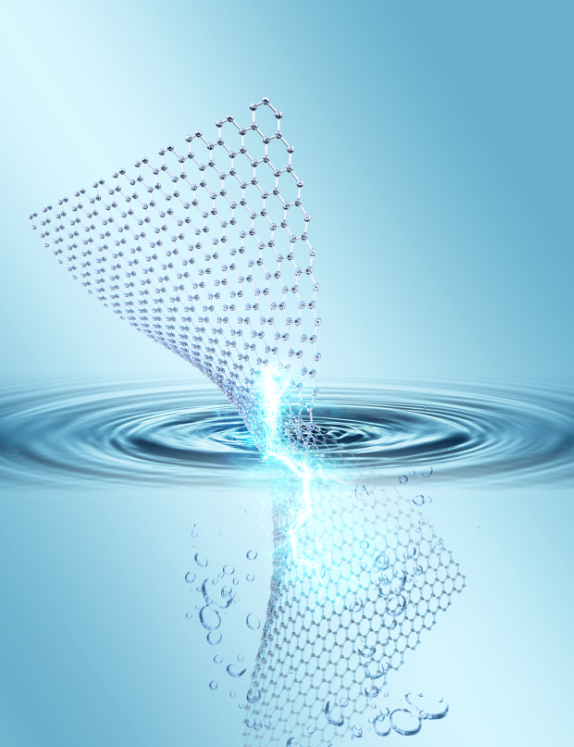

1、石墨烯中的波动势效应

根据经典的动电理论,当液体流过细窄通道时会产生一和通道两端液体压力差成正比的流动势。没有压力梯度的情况下,液流两端不会产生电势差。我们却发现石墨烯跨液面运动会导致石墨烯两端产生电势差的现象,称之为“波动势”。

实验结合理论,我们揭示了其背后的物理力学原理。第一性原理计算表明,石墨烯表面倾向于吸附阳离子,失电荷,局域电位升高。当石墨烯插入溶液中时,石墨烯表面会形成双电层过程中阴离子层的形成总是滞后于阳离子层的形成。因而石墨烯两端会产生一和运动速度以及浸润石墨烯长度成正比的电压。通过串联、并联多个石墨烯片可以实现电流、电压的有效放大。这一新颖的动电现象为设计自驱动传感器、监视器,比如海洋中的远程器件,提供了新的途径。

该工作发表于Nature Communications,被英国物理学会评论为“发展了数百年的动电效应经典理论”;被Nature Asia等以多种语言报道“这种电能获取方式有可能被集成到经济划算的,自供电的传感器设计当中”,被作为石墨烯非传统的能量转化应用的具有可行性(viability)和放量性(scalability)的进展进行了评述 (Energy & Environmental Science, 2015: 8, 31-54);被认为具有“利用波浪能建造自源传感器和监测器的可行性”。

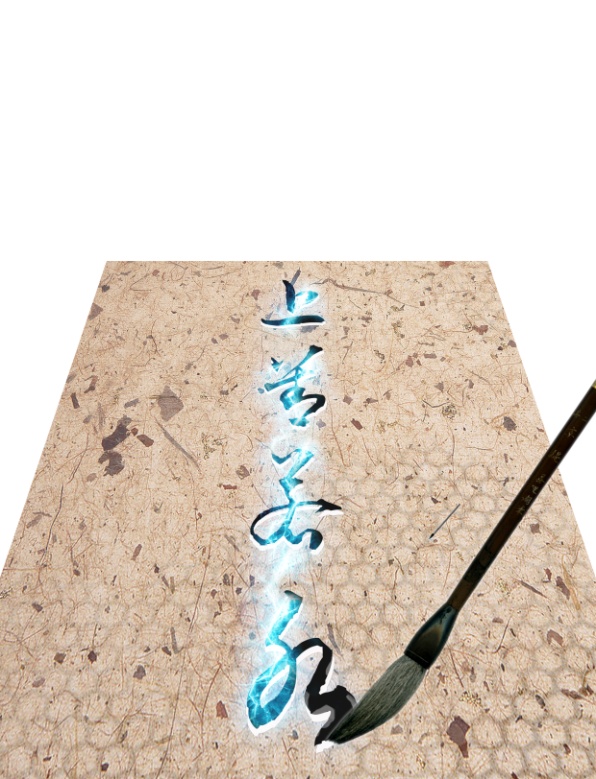

2、石墨烯中的拖曳势效应

从流体中收集能量的液流传感器和器件在包括能量转换、电化学性能表征以及实时临床诊断等领域发挥着重要的作用。我们发现当石墨烯表面拖动含离子液滴会在石墨烯沿液滴运动方向的两端产生电压,称之为“拖曳势”。

第一性原理计算揭示了石墨烯和液滴的界面处会形成赝电容的基本特征。当液滴在石墨烯表面运动时,液滴运动前端离子吸附,赝电容充电。同时,末端脱附,赝电容放电。这一过程使得和液滴接触的石墨烯段产生一和液滴运动速度和数目成正比的电压。基于这一现象,我们展示了石墨烯作为速度传感、书写板和能量转化装置的原型器件。和其他需要提供外部工作电压的导电阵列传感触屏相比,这里的石墨烯原型器件具有结构简单、自驱动等优势。

该工作发表在Nature Nanotechnology, 被National Science Review 评论:“为石墨烯的应用提供了新希望”,被评论为新的有希望的绿色能源技术。上述两项关于动电效应的成果被National Science Review和英国物理学会纳米科技网评论为“拓展了动电效应两百年的理论”,并入选2014年中国科学十大进展的30项候选进展。

3、石墨烯中赝-液流致生电

自2003年《科学》(Science2003, 300, 1235-1236)杂志报道碳纳米管在流体中产生大约十毫伏的电信号以来,碳纳米材料与液体流场的相互作用一直受到高度关注。2011年《纳米快报》(Nano Lett.2011, 11, 3123-3127)杂志报道石墨烯在流动的盐酸溶液中产生十毫伏级的电压,此结果立刻受到国际学术界的高度关注。我们在对石墨烯流-电耦合研究则发现石墨烯的水流发电有截然不同的机制。通过系统的实验和理论研究,我们揭示了以前报道的所谓石墨烯流致生电实际上是由石墨烯上的金属电极与液体的相互作用所致,并以系统的、令人信服的实验证实:浸入液体的石墨烯本身根本不能发电。

该工作发表于Nano Letters,这一工作系统揭示了前人报道的石墨烯中的液流致生电现象的本质是电极与溶液的相互作用,使电极-溶液相互作用得到了该领域后续工作的重视(Carbon 105,2016,199e204; J. Phys. Chem. C, 118, 2014, 8783;Nano Lett., 13, 2013, 3953; Advanced Materials 25, 2013, 6064),澄清了该领域研究的一个谬误。

4、石墨烯的气流致生电效应

传统的空速测量装置其复杂的结构大大增加了其失效的概率,导致了航空史上多起严重的空难事故。石墨烯其特殊的二维结构导致其对外界的响应十分敏感,能产生强烈的流-电耦合效应,为设计新型传感器件的提供契机。我们实验发现:当气流斜吹过石墨烯表面时,会产生明显的电压信号,是体相石墨的20倍以上。这种流致生电效应是伯努利原理和Seebeck效应耦合产生的现象。产生的电压与气流流速的平方有很好的分段线性关系,同时在每秒上百米的高气流流速下仍能很好保持。这一发现为新型空速测试装置提供了一个可能性。

该工作发表于Applied Physics Letters,被认为可以作为新型流速传感(Applied Physics Letters 104, 2014, 021902)和能量转化器件(Carbon 105, 2016, 199)。

5、三维六方氮化硼泡沫的合成及力学、力电耦合性能

高空隙率材料成为实现超弹、大变形材料的重要途径。我们利用化学气相沉积方法成功制备了具有超轻、超弹、超热稳定及超低介电常数的三维六方氮化硼泡沫。其密度仅有1.6 mg/cm3(空气密度1.29 g/cm³)。却具有极高的化学热稳定性至1200oC。由于它的空隙率高达99.9%,这一材料能被轻易的压缩。在压缩应变高达70%的情况下,这一材料仍然能够完全恢复其变形,显示了其超弹特性。我们还搭建了准原位的SEM加载-观测装置,对其整个压缩-回复过程的力学行为和破坏机制进行了观测。由于其超高的空隙率和氮化硼优异的绝缘性能,这一超轻材料具有超低的介电常数,仅为空气的1.03倍,且保持较稳定的超低介电常数直到压缩应变近60%。集超轻、超弹、超低介电常数、超热稳定性这些优异的性能于一身,使得这种三维氮化硼泡沫在过渡介电材料、超敏传感、柔性器件等方面等方面具有广阔的应用前景。

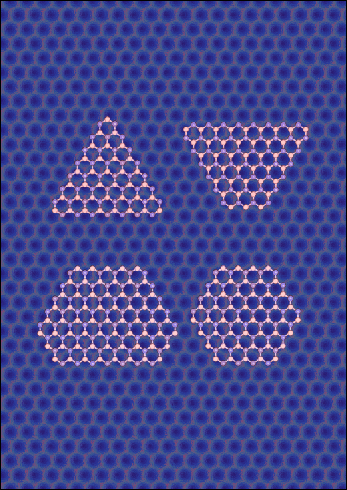

6、单层六方氮化硼的生长动力学及可控制备

六方氮化硼是和石墨烯性能互补的一种二维材料,在电子、光学器件等方面有众多的应用,但是其生长动力学认识不清,晶粒取向、尺寸、形貌的可控制备仍具挑战。 我们在Ge基底表面生长h-BN,发现 Ge(110)和Ge(100)表面周期势场能使h-BN的晶粒具有高度取向性。Ge的不同晶面外延生长的h-BN的主方向的个数和晶面的对称性非常相关。

在铜圆筒表面用化学气相沉积方法生长h-BN晶粒,随着铜蒸汽浓度的增加,h-BN晶粒的形状和尺寸都随着位置而显著变化,三角形h-BN晶粒被切去顶端而逐渐演化为六边形。我们将之归结为铜蒸汽对生长过程中B/N化学势的调节,进而进一步调节不同边缘的能量。此外,发现成核密度和源分压显著相关,降低源浓度可以使得单晶尺寸的显著增大。由于晶界、边缘等缺陷处的硼原子和氢原子有强烈的化学吸附作用,在高温氢气环境下,h-BN可以被沿着晶界进行精确蚀掉。这些结果对深入理解六方氮化硼的生长动力学有着重要的意义,为生长高质量大单晶材料提供了可能的途径。

上述六方氮化硼的相关工作发表在Nano Letters (一篇)和Small(两篇),推进了该领域的进展,得到了国际认可,受邀在Small撰写长篇综述文章。