编者按:自2013年开始,校工会会同有关单位探索以立德树人为核心,以师德建设为重点,以项目化管理为抓手,积极推进全员育人工作。四年来已组织了四期“三育人”立项申报工作,共立项220项,其中30项成果被评为优秀结题项目,起到了示范引领作用。学校鼓励和支持教职工围绕“三育人”开展实践探索与研究,突出实践性、创新性、示范性,体现角度新、微小化、效果好的特色。近日教育部党组颁布的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》指出,要充分发挥课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等方面工作的育人功能。“三育人”的内涵在不断拓展。校工会将继续以项目管理为抓手,充分调动教职工参与全员育人工作的积极性和创造性,营造浓厚的全员育人氛围,不断提升我校全员育人工作水平!

积极探索提升理学人才的创新实践能力

——理学院基于I理科普小站素质能力培养平台建设

2014年9月,理学院面向全体学院本科生开展了一项素质能力调研工作,调研结果显示,理学院学生主要呈现以下特点:一是重理工、轻人文,学生人文素质较为薄弱。62%的理科生在表达能力、社会交往能力、服务奉献意识等方面普遍较薄弱。二是重共性、轻个性,学生专业兴趣不浓。以2014级学生为例,80%的专业调剂率导致部分学生在专业认知度方面普遍较低,专业兴趣不浓,这也是导致理学学困的主因。三是重理论、轻实践,学生动手能力弱。理科学科的理论教学要求高、内容深、范围广,学生动手实践渠道较少,调查显示78.7%的学生希望可以增加专业实践环节。基于以上问题,如何提供具有针对性、创新性的指导,促进学生实现自我服务、自我管理、自我教育,开展提升学生创新实践能力的探索和实践,是理学院一项亟待解决的现实问题。

特色化“科普实践平台” 打造素质能力基地

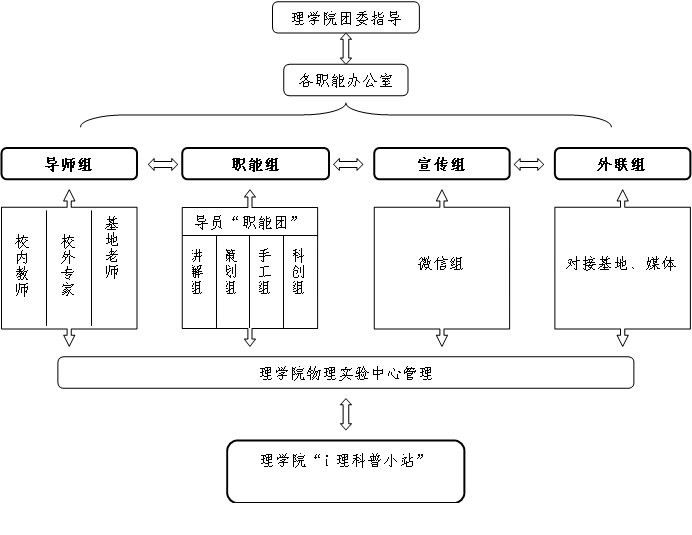

位于理学院二楼的江苏省物理演示实验室是集物理实验演示、实验课程教学、专业物理实验为一体的实验室,奇妙的实验仪器和实验演示经常吸引热爱科普的校内外学生慕名而来。而理学学科的特性,决定了科普文化是学院提升学生创新素质能力的重要实践抓手。基于此,在学院领导的支持和推动下,学院团委招募了一批热爱科学的学生,于2014年4月成立了I理科普小站。小站由理学院物理实验中心和学院团委共同管理,聘请理学院物理实验中心老师、江苏省科技馆等校内外老师担任指导,制定了长达2000多字的小站章程,形成了较完整的管理层机构。I理科普小站将基础学科知识与科学前沿研究相结合,成为学院科普文化的传播和实践平台。

自主式“科普教学体系” 突破现有教学模式

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》强调创新人才培养模式要注重学思结合,倡导启发式、探究式、讨论式教学。小站的初步定位是“普及科学”,在现有课堂教学的基础上,引导小站的志愿者们自主探索,自主思考——在专业教师的指导下,同学们自主讨论、自主设计,制定了多套科普教学方案,并自主制作出一些简易的实验器材。这个过程不仅实现了科普教学体系从“0”到“100”的突破,更进一步发挥学生学习的积极性、主动性,推动教学模式从“要我学”到“我要学”的转变。

专业化“科普讲解团” 培养学生的社会责任感

社会责任感是培养大学生创新精神和实践能力的动力之源。为了更好地开展科普教育,在老师们的指导下,小站的志愿者们对着讲解录音,在实验室一遍遍练习、一遍遍磨合,互相督促,不断学习,只为更好地呈现科普的魅力。自2014年起,小站在校内外相继开展了一系列科普校园行、科技嘉年华等活动。在科普场所、社区、小学等地举办了“生活与物理”、“物理大爆炸”、“电器大揭秘”等科普活动,参与志愿者500余人,受到《金陵晚报》、《扬子晚报》等媒体报道。2015年6月,小站与江苏省科技馆共建素质能力基地,并实现站内人员扩招,组织架构等进一步完善。在这个过程中,同学们的思辨表达能力、社会交往能力、服务奉献意识得到了进一步增强。

多层次“创新实践赛” 激发学生的创新意识

创新实践能力的培养注重知行统一、打破学生思维定势,激发学生的创新意识。自2015年4月起,学院依托于小站,在专业教师的指导下,相继推出各类“微创新”实践赛,成功举办了校级“疯狂物理”——创意实践挑战赛”、“雾里物理”——创新实验实践赛等5场竞赛以及2场“数理文化节”,思维上的较量和碰撞促进更多热爱科学的学生加入小站,并自主组建多个创新团队,积极参与各类科创竞赛,与校内科创达人互相学习。

长久的创新氛围熏陶之下,2015年9月,由第三任小站站长李松发起的公益创业团队“益启飞”应运而生,致力于为贫困地区的孩子带去科普教育。两年来为全国16个公益基地举办科普活动46场,累计培养志愿者360多名,帮扶孩子5000多名。团队获得“创青春”全国大学生创业大赛银奖和全国青年志愿服务项目大赛银奖,受到团中央第一书记的高度肯定,得到中青网、人民网、新华网等十余家媒体报道。用媒体的话来说,“他们是在做一件对孩子们意义深远的事情!”

截至目前,小站相继取得了一些荣誉,这些奖项的背后,是理学院以“三育人”项目为切入点,以专业特色为基,以科普文化为径,对提升大学生创新实践能力的一些探索和实践,总结下来,有以下三个特点:一是结合学院特色,注重项目的迁移性。理学院规模小,学生课业重,学院立足于实际教育教学环境和条件,以科普工作为突破口,把学风建设,素质培养,志愿服务、创新实践等多项工作融合在了一起,实现了形式上的结合。二是契合学生诉求,注重项目的实效性。学院通过建立多层次的学生自主服务平台,帮助提升大学生自主学习的热情、学科知识的延伸性、创新能力等,并结合情况跟踪、成效调研、实践结果等,实地拓展多个实践基地。三是注重师生联合,扩大项目的育人效应。无论是科普工作,还是创新实践,学院的基础教学任课教师尤其是年轻教师都一同参与,积极探寻学生培养的新途径、新办法,在师生互动中实现了育人工作力量上的联合, 当然,这也得益于多年来理学院全员育人工作的积累与传承。

不忘初心,方得始终。未来,学院将继续以培养学生创新实践能力为目标,在育人之路上砥砺前行。