编者按:2021年是中国共产党成立100周年,也是学校开局“十四五”,奋力实现“建成特色鲜明的高水平研究型大学”第一步战略目标的决胜之年。为凝聚人心、增强信心,全方位总结“十三五”期间的发展成就和工作经验,在建党百年之际立体展示南航成就、响亮回应南航担当,学校新闻网特开辟“礼赞百年路 砥砺‘十三五’”专栏,刊载各单位在“十三五”期间的作为和成绩,展现全校师生奋发有为、砥砺奋进、志在超越的情怀与担当。

攥指成拳 打好一流学院建设“组合拳”

“原来我们是一根手指,现在是五指攥成拳,精准发力,打得更响亮,打得更漂亮。”前任常务副院长周建江教授笑称道。

2016-2020年“十三五”期间,学院在改革发展中不断强化顶层设计,坚持系统谋划,练就了以师资引培为牵引,学科建设、人才培养、科研创新、国际合作协同发力的五根“硬手指”,“五根手指”单独看根根有力量,攥在一起就成了“铁拳头”,打出了学院各项工作全面开花的新局面。

2016年,吴启晖教授入选教育部长江学者;信息与通信工程获批国防特色重点学科。

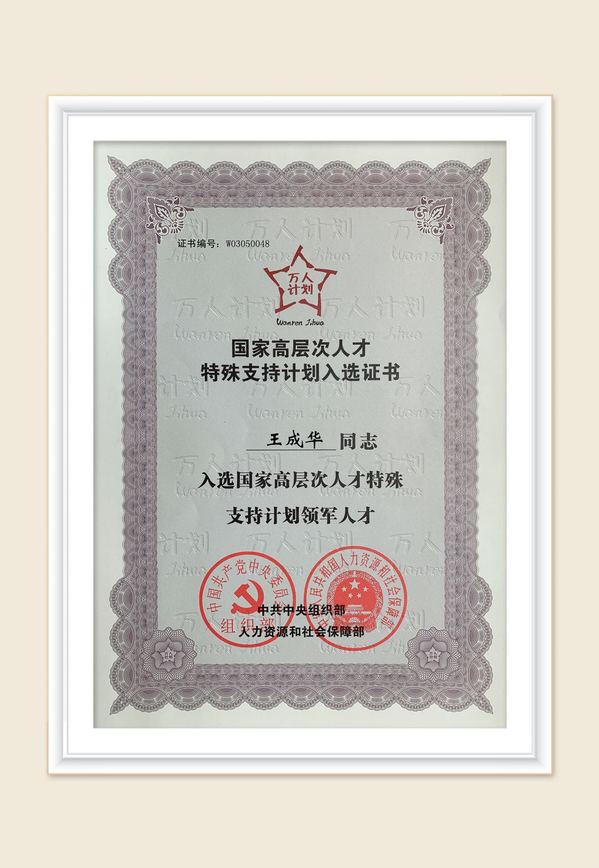

2017年,王成华教授入选第三批国家“万人计划”教学名师,潘时龙教授入选“万人计划”科技创新领军人才;“电磁频谱空间认知动态系统实验室”获批工信部重点实验室;吴启晖教授牵头项目获中国通信学会科学技术奖(自然科学类)一等奖。

2018年,王成华教授负责的《电子线路》课程获评国家级线上一流课程;朱岱寅教授牵头项目获国防科技进步奖一等奖。

2019年,朱岱寅教授牵头项目获得国家科技进步奖二等奖,实现了本学科国家奖的突破,他同时入选“万人计划”科技创新领军人才;潘时龙教授牵头的项目获江苏省科学技术奖一等奖。

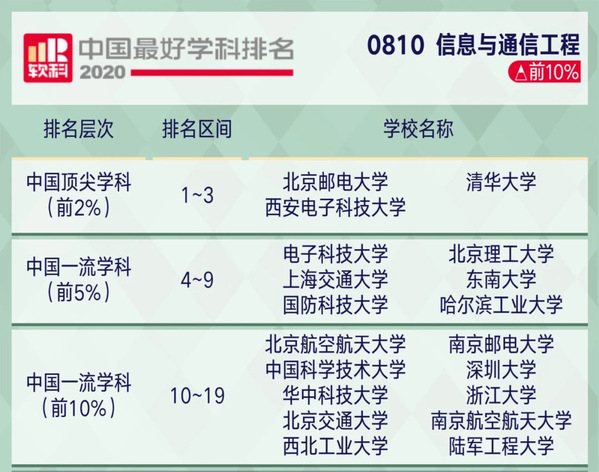

2020年,“信息与通信工程”软科排名从2016年32位提升至17位,顺利进入前10%;吴启晖教授、朱丹教授分别牵头承担了国家重点研发计划项目,实现了学院千万级国家级项目的突破;潘时龙教授获得中国青年科技奖;电子信息科学与技术、信息工程两专业入选国家一流本科专业建设点;“面向航空航天的智能信息处理”国家“111”引智基地通过会评;吴启晖教授牵头项目获中国电子学会科学技术奖(自然科学)一等奖……

一项项标志性成果的背后是学院争创一流“组合拳”的持续发力,而这套“组合拳”要从2016年的一个重要抉择开始说起。

2016年的军改大潮中,一位解放军理工大学的教授、博导、科研部处长,总参优秀中青年专家吴启晖面临人生重大抉择,面对眼前众多诱人的橄榄枝,他选择坚守“初心”,毅然投身国防特色院校——南航电子信息工程学院,继续从事他所钟爱的国防科研与教育工作,也是在这一年,吴启晖教授成功入选长江学者,实现了我院国家级领军人才的零突破。此后,学院仿佛打开了国家级人才的大门,潘时龙教授、王成华教授、朱岱寅教授先后入选国家级领军人才,董超教授、刘伟强教授先后入选国家级青年人才,学院也由此从“一颗大树”时代逐渐发展进入“一片森林”时代。

在学校干部调研谈话时,党委常委、党委组织部部长李遥面对学院众多青年人才不禁感叹:四院真是人才辈出,干部梯队建设得好呀,年轻老师们都很优秀。

数据显示,“十三五”期间学院新增国家级人才11人次、正高18人、副高24人,教师队伍在增量的同时更提质。截止目前,学院现有专任教师119人,相较2016年初增幅超58%,具有高级职称人数达100人,相较2016年增幅超72%,占专任教师总人数的84.03%,现有双聘院士1人、教育部长江学者1人、国家重大人才工程A类1人、国防重点人才工程2人、国家有突出贡献中青年专家1人、国家百千万人才工程1人、“万人计划”国家教学名师1人、科技创新领军人才2人、青年拔尖人才2人、国家优秀青年科学基金获得者2人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”2人、国防科技“511”人才计划学术带头人1人、国家级“青年人才托举工程”6人、江苏省教学名师2人、江苏省333工程7人,江苏省青蓝工程学术带头人6人、优秀青年骨干教师6人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才15人,此外学院还有1支国家级优秀教学团队、1支江苏省高等学校优秀科技创新团队、1支江苏省青蓝工程优秀教学团队。

学院争创一流“组合拳”拳法正是来自于这样一支由老中青三代组成的结构合理、勇于担当、充满活力的干部梯队,这支队伍讲究谋篇布局,这支队伍讲究传承创新,这支队伍讲究使命担当。

排好兵,布好阵,“谋”得发展成必然

“谋全局、干一隅;谋高度、执低位;谋长远、行眼前;谋突破、守底线”是学院领导班子立足学院实际,统筹谋划,从顶层设计层面给出的学院建设与发展总方略。“十三五”期间学院加速内涵建设,主动对标“世界一流”,确立了“经纬天地、慧通时空,建设具有空天特色的世界一流电子信息学院”的发展愿景,提出了“电子信息与‘三航’特色交叉融合”的具体建设思路,要求全院师生瞄准学科建设与学院绩效考核等标准,在持续追求“四院、四院、位列前四!”近景目标的基础上,力争实现“世界一流”的远景目标。

为此,管理方面,学院强力配置系级班子,形成了“六纵两横”的管理模式;科研教学方面,以大平台、大团队建设促进师资引培并举,补齐人才短板,科研教学提质增效,人才辈出如群星闪耀。

排好兵,布好阵,偶然变成了必然,在一系列争创一流的“组合拳”下,学院2020年度绩效考核全校第一。

创新愿,求是辉,历史性突破成必然

在学院老中青三代人的传承接续下,“十三五”期间学院科学研究实现多项重大突破。

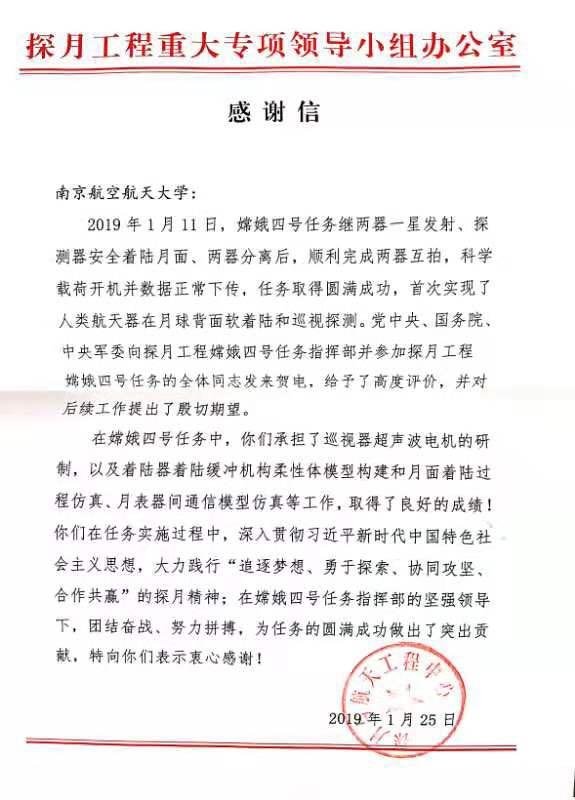

学院有这样一对父子,人们亲切地称呼他们“大朱小朱”,父亲朱兆达是我国著名雷达专家,先后三次被国家科委评为“先进工作者”,儿子朱岱寅秉承父业坚持不懈从事雷达教研工作,自毕业留校至今,二十余载春秋寒暑,朱岱寅带领团队在传承中坚守,在坚守中创新,力争把自己所从事的研究工作做到极致,为了拿出精密稳定可靠的雷达成像技术服务于国防事业,对雷达成像方法的验证和改进一直持续、从未间断,先后获得国防科技奖励11项。时光不负赶路人,2018年他和团队再次获国防科技进步奖一等奖,并于2019年荣获国家科技进步奖二等奖,实现了我校本学科国家奖零的突破。“十三五”期间,学院科学研究省部级一等奖五年不断线,相关研究成果被应用在“嫦娥三号、四号探月工程”、“火星探测”、“新一代机载有源相控阵火控雷达”等国家重大工程中。

此外,吴启晖教授、朱丹教授分别牵头承担了国家重点研发计划项目,实现了学院千万级标志性项目的重大突破。学院年到账经费从2149万(2015年)提升至7537万(2020年),实现3.5倍的增长。

六十年一甲子,五年一规划,学院这套“组合拳”在传承中坚守,在坚守中创新,在“十三五”期间锚定“世界一流”,终取得质的突破。

强教学,重担当,英才云集成必然

“十三五”期间,学院深入推进“三全育人”综合改革,构建了“多名师引领、多学科融合、多能力交叉”贯通式人才培养模式,形成了“信息与空天融合、学术与工程交叉”的人才培养体系。

“我院在今年的互联网+与挑战杯中共获五金,超过了很多知名高校全校成绩,可喜可贺!更可喜的是五金来自五个团队,可谓百花齐放春满院,下一仗就是剑指学科评估,让我院呈现更多的高峰与高原!”

学院微信群内的一条喜报信息引得老师们近百条点赞。四院的“组合拳”已走出校门,走向全国,甚至跨出了国门,2017、2018年连续两年学院师生团队获日内瓦国际发明展特别金奖及金奖,2021年学院“面向航空航天的协同智能信息处理学科创新引智基地”获批国家学科创新引智基地国家(111 引智基地),实现了我校本学科引智平台的零突破……在骄人成绩的背后,是学院坚守育人初心,深化教育教学改革,努力提升人才培养质量的辛勤努力。

在这套“组合拳”的持续发力下,“十三五”期间,学院涌现了万人计划教学名师王成华教授、江苏省教学名师周建江教授、南航巾帼十杰黎宁副教授等一批受人敬仰的教学大师;电子科学与技术、信息工程两专业入选国家一流专业;获国家级教学成果奖1项,省级教学成果一等奖5项,国家留学基金委CSC国际创新人才项目1项;建设国家级精品/一流课程2门,省部级精品课程3门;获批国家级与省级重点教改项目5项;获“互联网+”国赛金奖4项、“挑战杯”国赛特等奖2项、“创青春”国赛金奖3项、知名国际会议最佳学生论文奖10余次等优异成绩。

学院常务副院长吴启晖教授曾说:夜空若无群星闪耀,何以为夜空?人生若无真情感动,何以为人生?我们的初心,不必华丽,但须坚守,为双一流建设,砥砺前行!