编者按:2021年是中国共产党成立100周年,也是学校开局“十四五”,奋力实现“建成特色鲜明的高水平研究型大学”第一步战略目标的决胜之年。为凝聚人心、增强信心,全方位总结“十三五”期间的发展成就和工作经验,在建党百年之际立体展示南航成就、响亮回应南航担当,学校新闻网特开辟“礼赞百年路 砥砺‘十三五’”专栏,刊载各单位在“十三五”期间的作为和成绩,展现全校师生奋发有为、砥砺奋进、志在超越的情怀与担当。

勇立时代潮头 不负光荣使命 书写思政工作新篇章

马克思主义是党写在自己旗帜上、贯彻到行动中的指导思想,高校马克思主义学院是党在高校思想政治工作的重要阵地。党的十八大以来,党中央高度重视思政工作,大力加强马克思主义理论研究和高校思想政治理论课建设。马克思主义学院紧紧抓住时代机遇,不负光荣使命,在“十三五”期间勇立潮头,足音铿锵,不断成长为我校马克思主义理论教学、研究、宣传和人才培养的坚强阵地,办好思想政治理论课的战斗堡垒。

政治引领,旗帜鲜明

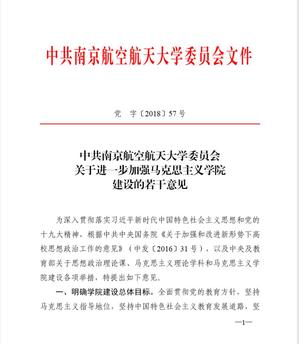

高校马克思主义学院是学习研究宣传马克思主义的重要阵地,政治属性是马克思主义学院的根本属性。十三五期间,我校大力推进马克思主义理论学科建设,确保马克思主义在意识形态领域的指导地位。建立了党委统一领导、党政部门齐抓共管、职能部门协同配合的工作格局,在学校发展规划、经费投入、公共资源使用中优先保障马克思主义学院建设;职能部门在师资引进、学位点建设、课程教材改革、评优表彰、职务评聘等方面重点支持马克思主义理论学科建设和队伍建设,形成协调推进工作机制。2018年12月,学校党委研究出台了《关于进一步加强马克思主义学院建设的若干意见》,从加强教师队伍建设、学科建设等方面提出16条意见,2019年开始全面实施。

马克思主义学院始终以党的建设为统领,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,将习近平新时代中国特色社会主义思想融入办学治学全过程,推动“十三五”战略布局落地生根,有步骤、有重点地推进各项工作,形成正气充盈的政治生态,实现了全院思想上统一、政治上团结、行动上一致。十三五时期,学院在人才培养、科学研究、学术交流、社会服务、师资队伍等方面持续全面建设,形成相对完备的马克思主义理论学科覆盖面,在教育部第四轮学科评估中获得“B”,取得较为显著的建设成效。

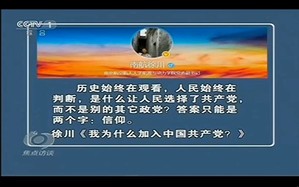

在党的建设方面,十三五之初,面临学院党总支刚获批成立、工作底子薄、缺乏工作经验等现实困境,学院将党建与学院主业深度融合,于2019、2020年召开党员大会顺利选出学院首届党总支委会和党委会,对各党支部按系重新设置,进一步理顺了组织运行机制,使组织生活有规律、“三会一课”有质量、党日活动有内容、工作记录有规范、党员发展有成效。打造“党建+理论学习”“党建+思政”“党建+宣讲”等品牌团队和活动,连续两年获评校优秀党内主题教育活动,荣获学校理论学习中心组示范点、江苏省“百佳基层党支部书记工作室”,特色工作在全省高校党建工作座谈会上发言。2016年,学院教师徐川的文章《我为什么加入中国共产党》引发信仰追问,单篇阅读量达200万,得到中央主要领导批示,《新闻联播》开设“为什么入党”专栏。马克思诞辰200周年当天,作为全国高校典型得到《新闻联播》报道。2017年,学院教师徐川当选党的十九大代表。2019年“不忘初心·牢记使命”主题教育期间,学院教师徐川的文章《我们是合格的共产党员吗》被中组部、工信部、教育部等六大部委官微转发,时任工信部部长苗圩做了批示。2021年,学院党委书记徐川荣获全国优秀党务工作者。

思政教育,川流不息

办好思想政治理论课是马克思主义学院的核心任务,针对多元社会思潮背景下大学生思想政治教育方面存在的问题,学院思政教师团队精准发力,围绕宏观上“回答为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”的育人旨向与微观上“为学生解答人生应该在哪用力、对谁用情、如何用心、做什么样的人”的现实诉求,针对高校思想政治教育理论与现实脱节的现象,聚焦“确定问题域、提升亲和力、追求实效性”的方法探索,以问题意识为导向,以学科建设为平台,以理论研究为支撑,以话语转换为切入,以实践育人为承接,以育人实效为目的,构建了“主渠道引领、矩阵式实践、常态化渗透”相融合的思想政治教育新模式,形成了全国网络思政教育的品牌。

微信公众平台团聚影响青年近50万,辐射220万人,《顶天立地谈信仰》等“全国理论通俗读物”以及《平语近人》等理论通俗视频、“马克思主义基本原理概论”等国家级精品在线开放课程、“理解中国”等高校思想政治理论课名师工作室推荐项目,并辐射影响到全域思政课程、课程思政,引发学生强烈的赏阅期待,在愉悦体验中渗透思政教育,实现了思想政治教育在传统赓续、教学科研、人才培养、队伍建设等诸多方面的“川流不息”效应。

2016年,江苏省委教育工委命名并推广“徐川思政工作法”。2017年,在教育部的支持下,顶天立地谈信仰“示范党课”和“思政工作法”在全国推广,入选高校思想政治理论课教学方法改革项目择优推广计划,多年来陆续覆盖500余家单位。2017年,《确定问题域,提升亲和力,追求实效性,构建“川流不息”思政政治教育新模式》获江苏省教学成果特等奖。2018年,该项目获国家教学成果奖二等奖,2019年,学院教师徐川应邀作为高校思政教师代表参加学校思想政治理论课教师座谈会并作主题发言。2020年,作为核心素材支撑学校获评全国文明校园。2021年,教师徐川在全国“两优一先”表彰大会上作代表发言,向中央领导报告了学院开展思政工作的探索与实践。

团队攻关,理论创新

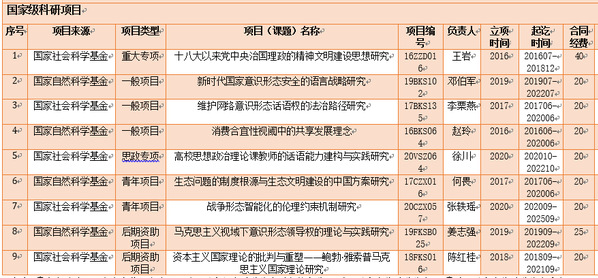

2016年,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中指出:“坚持以马克思主义为指导,是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志,必须旗帜鲜明加以坚持。”学院以长江学者、国家级教学名师王岩为首席专家,引领团队合作,在《中国社会科学》等顶级期刊发表或被权威转载系列学术论文,出版高质量学术专著,多次获得全国马克思主义研究及省级社科一等奖等,研究报告、咨询建议被采纳和运用于思想宣传系统及高校人才培养。其中王岩教授主持的国家社科基金重大招标课题“十八大以来党中央治国理政的精神文明建设思想研究”,提出社会主义精神文明建设应然与实然相兼容的理路建言;教育部重大课题攻关项目“新时代马克思主义政治哲学话语体系构建研究”,探索构建起新时代马克思主义政治哲学的话语体系、学术体系和学科体系,推动了马克思主义领域重大理论研究创新。

十三五期间,学院共获得国家社科基金重大项目1项、国家社科基金一般项目8项、省部级社科基金项目27项,获得江苏省哲学社会科学优秀成果奖一等奖1项、二等奖2项,三等奖4项,在《中国社会科学》《哲学研究》《马克思主义研究》《政治学研究》等顶级学术期刊上发表论文10多篇,在CSSCI来源期刊发表论文百余篇,出版专著、译著15部。举办多场全国性学术论坛,学术交流、社会服务取得显著成效。徐川、王智、何畏等多位教师入选部委、省市宣讲团,在中央国家机关、省市党政部门、企业、高校科研院所、基层社区与乡镇宣讲数百场,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

师生从游,共同成长

按照“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的要求,以国家级人才计划入选者为学科领衔,以中宣部、教育部、工信部、江苏省优秀人才为学术骨干,以国家级教学名师、全国模范教师为育人中坚,老中青传帮带、数十年薪火传,型塑年龄职称学历学缘结构优秀的团队。十三五期间,学院教师队伍新增及引进党的十九大代表1人、长江学者1人、教育部教指委委员1人、中宣部宣传思想文化青年英才1人、全国最美教师1人、教育部“高校思政工作中青年骨干”2人、教育部高校中青年思政课教师择优资助计划1人、全国高校思想政治理论课教师年度影响力人物2人、全国青联常委1人,江苏省“333 工程”2人,江苏高校“青蓝工程”4人、江苏省“社科英才”1人、江苏省“社科优青”1人、江苏省高校优秀青年思想政治理论课教师“领航·扬帆”计划培养人选3人、江苏省“最美教师”1人、江苏省五四青年奖章获得者2人、江苏省委宣讲团成员3人、江苏省党课名师1人等。10多人次入选担任全国和省级学会副会长、常务理事、理事、学术委员等。

学院始终致力于培养政治过硬、理论扎实、知识宽厚、思维创新、能力突出,胜任从事马克思主义理论研究、教育教学、宣传和思政工作岗位需要的高层次人才。十三五期间,研究生招生规模稳步扩大、生源质量持续提升,培养质量显著增强。研究生在《哲学研究》《马克思主义研究》等发表一批有影响力的学术成果,获评1篇江苏省优秀博士论文、2项江苏省研究生创新工程项目,荣获江苏省“马克思主义·青年说”微剧展示一等奖。

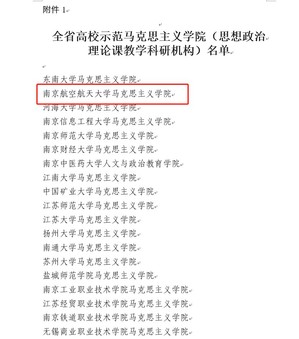

学院在2018、2020年连续入选江苏省高校示范马克思主义学院、2019年江苏省重点学科中期检查获评优秀、2020年马克思主义基本原理二级学科博士点顺利通过国家学位点合格评估,工信部网络空间公共安全研究中心、共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心、江苏省中国特色社会主义理论体系研究基地、江苏省思想政治教育研究中心、江苏省高校国际战略与安全研究中心等省部级科研平台成果丰富,建成3个中航工业红色文化资源教研基地,与溧阳市、靖江与仪征新时代文明实践中心、新华日报社全媒体评论理论部、秦淮区委宣传部、玄武湖街道、溧水区红色李巷、南京艺术学院马克思主义学院等单位展开深度共建。

大鹏之动,非一羽之轻,骐骥之速,非一足之力。十三五期间,学院各项事业和工作成果受到党中央、中组部、中宣部、教育部、工信部、团中央、江苏省等上级领导同志多次肯定,得到新华社、人民日报、中央广电总台、光明日报、中国教育报的报道30余次,并在国家纪念改革开放四十周年大型成就展中作为高校代表得以体现,较好地展示了我校从事思政工作和马克思主义理论传播方面的工作和成效,极大地提升了南航的美誉度和知名度。

机遇与挑战总是相伴相生,每一步的爬坡过坎都意味着将付出更多辛苦,也意味着将看到更美好的风景。征途漫漫,唯有奋斗,站在“十四五”新的历史起点上,马克思主义学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢记“为党育人、为国育才”使命,瞄准“一流马院,幸福家园”发展愿景,举信仰之旗,铸思想之基,凝行动之力,为更加美好的明天不懈奋斗,为学校发展做出新的更大贡献!